Sind Sie in einem anderen Land?

Bitte wählen Sie Ihr Land damit die Sprache stimmt und Preisangaben in der richtigen Währung erscheinen.

Farbkontraste und die Objekterkennung

Wir sehen nur das, was sich im Licht als Hell/Dunkel-, Kalt/Warm- oder Farbunterschied vom Umfeld absetzt. Wie deutlich sich etwas vom Umfeld absetzt legt fest, wie gut wir es sehen, denn unser Sehsinn priorisiert gewisse Reize. Wer die Priorisierungsregeln kennt, macht die besten Farbkonzepte.

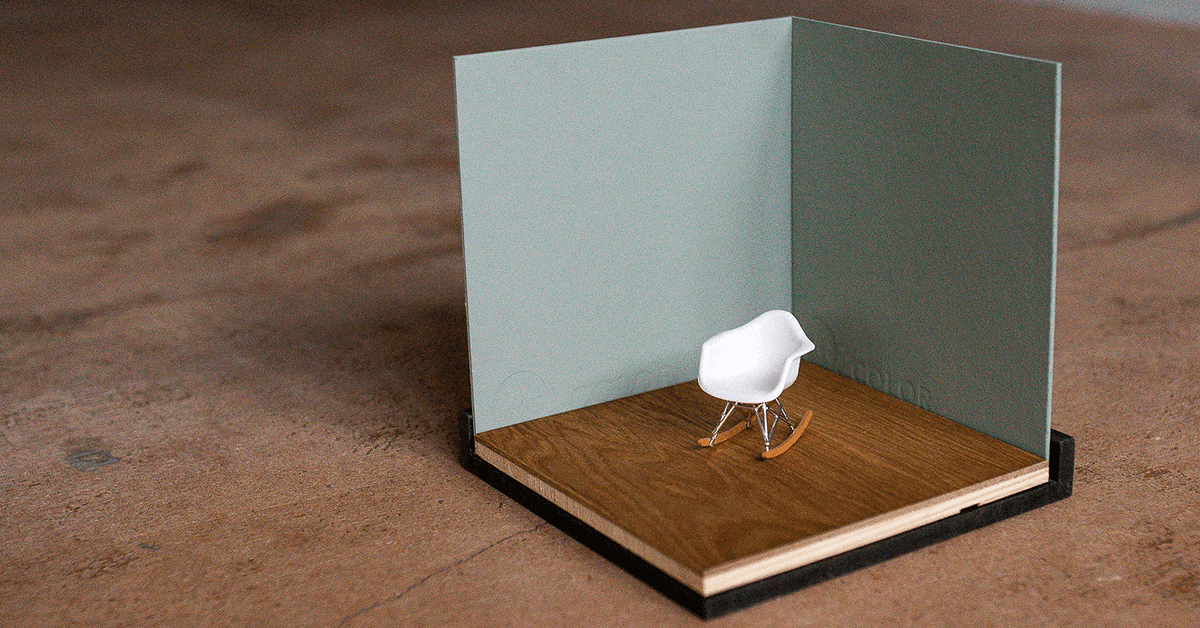

Kontraste machen Objekte sichtbar. Der weisse Stuhl fällt vor der grauen Wand sofort auf und wirkt edel. Wie schnell wir etwas visuell erfassen und wie edel es wirkt: alles eine Frage der Kontraste. ©kt.COLOR 2021

Was sehen wir?

Der Begriff „Farbwahrnehmung“ steht mit „Klangwahrnehmung“ auf einer Ebene. Die „Raumwahrnehmung“ ist wie die „Musikwahrnehmung“ und für Gestaltende das eigentliche Thema. Wie entsteht eine gute visuelle Komposition? Mit den nächsten zwei Beiträgen greife ich die physiologischen Grundsätze der Raumwahrnehmung auf. Meine Masterclass Farbe, Licht und Raum® vertieft diese Themen. Hier halten wir Folgendes fest:

Wir sehen nur Farben. Farbe ist wie wir die Welt sehen.

Wir sehen das, was sich im Licht als Hell/Dunkel-, Kalt/Warm- oder Farbtonunterschied vom Umfeld absetzt.

Wie deutlich sich etwas vom Umfeld absetzt, legt fest, wie deutlich und schnell wir es erfassen, denn unser Sehsinn priorisiert gewisse Reize.

Wer die Priorisierungsregeln kennt, macht die besten Farbkonzepte.

Zwei identisch ausgestattete und belichtete Räume, nur die Hauptfarbe ist verschieden. Links die Industriefarbe NCS 0500-N, rechts kt.COLOR Dämmergrau. In welchem Raum sehen Sie die Figur besser? ©Philipp Haas, 2019

Erstens: Helligkeitsunterschiede

Zuerst erfassen wir die Lichtintensität im gesamten Umfeld. Wie hell ist der Raum? Je heller, desto stärker werden alle Reflexionen in ihrer Intensität herabgesetzt. Unser Sehsinn schützt uns mit einer «inneren Sonnenbrille». Das bedeutet, dass die Figur und andere Farbeindrücke links grauer und flacher wirken. Im dunkleren Raum rechts leuchten die Figur und belichtete Stellen und die Details sind besser zu erkennen. Wir sehen in sehr hellen Räumen nicht besser, sondern schlechter. Was bedeutet das für weisse Architektur?

Aufnahmen unbearbeitet. Links dominieren blaue Reflexionen den visuellen Raum zwischen Auge und Hand. Der Sehsinn verschiebt alle Eindrücke gegen die Komplementärfarbe Orange. Rechts dominieren gelbe Reflexionen im visuellen Raum und der Sehsinn verschiebt alle Eindrücke gegen Komplementärfarbe Grau. ©kt.COLOR

Zweitens: Spektralunterschiede

Unser Sehsinn stellt sich auf die Lichtfarbe der Umgebung ein und gleicht spektrale Verschiebungen aus, die durch den Sonnenstand, Jahreszeiten oder im Kunstlicht entstehen. Darum sehen wir im grünen Licht des Frühlings nicht nur grüne Gesichter und im roten Abendlicht nicht nur Menschen mit Sonnenbrand. Jeder Sehreiz wird auf die Lichtfarbe eingestellt und differenziell in die Gegenfarbe versetzt. Sie sehen das mit meinen Händen, die vor dem himmelblauen Hintergrund wärmer wirken als vor einem hellen, gelben Hintergrund, vor dem sie flach, grau und kalt wirken. Was bedeutet das für monochrome Umgebungen?

Vor warmen Hintergründen wirkt alles kühler; vor kühlen Hintergründen wärmer; vor hellen Hintergründen grauer; vor dunklen Hintergründen leuchtender. ©kt.COLOR 2021

Die Merkregel

Die Merkregel lautet: Gemischte Hintergründe mit hellen und dunklen, kalten und warmen Zonen sind für die Sehsinn ideal. Sie verhindern Fehlleistungen des Sehsinns. Prüfen Sie das in den nächsten Tagen! Sie werden verblüffende Anpassungen an die Lichtintensitäten und an die Lichtfarben der Umgebung feststellen. Diese Anpassungen zeigen uns, wie innig wir mit dem Lichtbedingungen der Natur verbunden sind. In meiner Masterclass Farbe, Licht und Raum® erfahren Sie mehr.

Katrin Trautwein

Juni 2023